الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيِّدِنا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد...

فلقد بُعِث النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم في بيئةٍ كانت غارقةً في عصبيَّة الجاهليةِ، ممزَّقَة بالانقساماتِ الاجتماعية والاقتصادية، ومَشوبَةً بالشِّرك والوثنيةِ. فجاء الإسلام صافيًا نقيًّا، بدعوة تَصْدَعُ بالحق، وعقيدةٍ وأحكامٍ واضحةٍ وضوحَ الشمس في رابعة النهارِ، وأخلاقٍ ساميةٍ تُهذِّب النفسَ وتُزكِّي الروحَ. وكان رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم المثالَ الحيَّ لهذا الدينِ، يُعَلِّم الناسَ الخيرَ، ويأمرُ بالمعروفِ، وينهَى عن المنكرِ، ويبين لهم طريقَ الجنة، ويُحذِّرهم من النار. وقدِ اصطفَى اللهُ سبحانه وتعالى لنبيِّه صلى الله عليه وآله وسلم أصحابًا أخيارًا أطهارًا، كانوا كالنجومِ يُهتدَى بها في ظُلماتِ الجهلِ، فصدَقَ فيهم قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ))[1] ، فكان الإسلامُ في عصرهم نقيًّا، لأن نور الوحي كانَ بينَهم، وبركةَ تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت حاضرةً فيهم.

لكنَّ سُنَّة الله في التاريخ تَقضِي بألَّا يبقَى الصفاء على حالِه دونَ ابتلاءٍ وامتحانٍ {أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتۡرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ} [العنكبوت: 2]. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائِه الراشدينَ، ومع اتساع رُقعة الدولة الإسلاميَّة واختلاطِ المسلمين بالعديدِ من الحضاراتِ والثقافاتِ التي كانت لها عقائدُ ومذاهبُ مُغايِرةٌ، بدأت تظهرُ الشبهات والدعوات الهدَّامة؛ مدفوعةً بأهدافٍ مُتعددةٍ، منها ما هو سياسيٌّ محضٌ، ومنها ما هو عقديٌّ خفيٌّ، ومنها ما يجمع بين الأمرين. ومن أوائل هذه الحركات كانت حركة الخوارج التي ظهرت في فترة الفِتنة الكبرَى. فاتخذت من الدين قناعًا لتحقيق أهدافٍ سياسيةٍ، حيث رفعَتْ شعارَ «لا حكم إلا لله»، ولكنها في حقيقة الأمر كانت تهدفُ إلى شَقِّ الصفِّ الإسلامي وتكفير المسلمين لإسقاط الدولةِ؛ لذا قال عنها الإمام علي كرم الله وجهه: «كلمةُ حقٍّ أُرِيدَ بها باطلٌ». لقد كانت هذه الحركة نموذجًا على أن الشبهات قد تبدأ بمُناقشة مسائل فقهية أو سياسية، ولكنها سرعانَ ما تتطوَّر إلى تكفيرٍ وإراقةٍ للدماء. وإن كانت نشأة حركة الخوارج في أصلها سياسيةً، فقد ظهرت دعواتٌ أخرَى ذات أهدافٍ عقديةٍ هدَّامة، مثل الباطنيَّة التي اتخذَتْ من التأويل منهجًا لتحريفِ الدِّين. فعملت على هدم الإسلام من الداخل، من خلال إفراغِه من نُورِه الأصلي، وادعاء أن لنصوص القرآن والسنة معانيَ باطنيةً لا يعرفها إلا أتباعُها.

وتأتي الدعواتُ الهدَّامة في عصرنا الحاضر امتدادًا لا يختلفُ في جوهَرِه عن تلك التي عرفَها التاريخ الإسلامي من قبلُ، غير أنها اتخذت صورًا وأشكالًا جديدةً تتناسب مع أدوات الفكر والإعلام في القرن الحادي والعشرين. فهي تارةً في ثوب «العلمانية المتطرفة» التي تريد إقصاء الدين من الحياة، متجاهلةً قوله تعالى: {وَنَزَّلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ تِبۡيَٰنٗا لِّكُلِّ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمَةٗ} [النحل: 89]، وتارةً في ثوب «الإلحاد الجديد» الذي يسعَى إلى زرع الشكوك في النفوس من خلال تأويلات زائفة حول مشكلة الشر والألم والوجود والتعارض مع علوم الطبيعة والحياة. وتارةً ثالثةً في هيئة «حركات غلوٍّ وتطرُّف» تُسيء باسم الدين، فتُنَفِّر الناسَ من رسالتِه السمحة، وتُناقِض قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ))[2].

ويأتي في مقدِّمة حركاتِ الغُلوِّ هذه في عصرنا الحاضر حركات مثل «البابيَّة» التي خرجَتْ على ثوابتِ الإسلام بادعاءِ النبوة ثم الألوهيَّة، وما تبعها من «البهائيَّة» التي سعت إلى هدم الشريعة وإلغاء معالمها بدعوى الوحدة الكونيَّة، وكذلك الأحمديَّة أو القاديانيَّة التي انحرفت عن العقيدة بادعاءِ النبوَّة بعد خَتمِ الرسالات، فهذه الحركاتُ، وإن رفعَتْ شعاراتٍ روحيَّة أو إصلاحيَّة في ظاهرها، فإنها في حقيقتها نماذج صارخة للغلوِّ الذي يتزيَّا بزيِّ الدين ليطعن في صميمه، وقد استُغلَّت من القوى الاستعمارية للنَّيْل من وَحدة الأمَّة وتمزيق صَفِّها. بل إن الخطر الأكبر في هذه الدعواتِ أنها صارَتِ اليومَ مدعومةً بقوَّة إعلاميَّة واقتصادية عالمية، تستهدف وعيَ الأجيال، وتبثُّ أفكارها عبر وسائل التواصُل، فتصل إلى العقولِ والقلوبِ في بيوتها ومدارسها وجامعاتها.

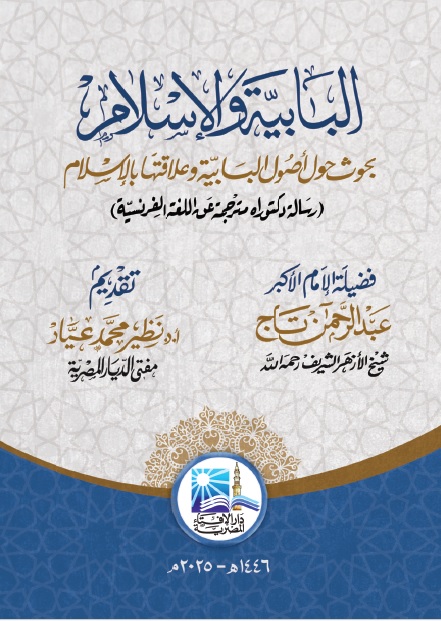

والدراسة التي بين أيدينا اليومَ والموسومة بـ»البابيَّة والإسلام: بحوث حول أصولِ البابيَّة وعلاقتها بالإسلام»، لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الرحمن تاج V، تهدف إلى تقديم نقدٍ علمي جادٍّ للبابيَّة، وتحديد موقف الإسلام منها بشكل قاطع لا لبس فيه؛ لا سيما في ظلِّ محاولات بعض الكُتَّاب، سواء من الغرب أو الشرق، لتزييف حقيقتها وتقديم زعيمِها، الميرزا علي محمد، المعروف بـ«الباب»، في صورة «المخلِّص أو المجدِّد للدين»، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الحقائق الموثَّقة في كتاباته وممارساته.

وأصل هذه الدراسةِ أطروحةٌ لنَيل درجةِ الدكتوراه تَقدَّم بها فضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق إلى جامعة باريس، عملًا رائدًا في بابه، متميزًا بصرامةِ منهجِهِ وغزارةِ مادَّتِه وعُمق تحليلِه. إذ تناولَت الحركةَ البابيَّة من داخلِها، فكشفَتْ بِنيَتَها الفكرية، وأوضحت تهافُتَ دعواها، وربطَتْ بين نشأَتِها وبين الْمُلابسات السياسيَّة والاجتماعيَّة التي استُثمرت لإخراجها، مع تحديد الموقف الإسلامي منها في وضوح لا يحتملُ التأويل. لذا نشرَتْها بالفرنسية المكتبة العامة للقانون والتشريع في العاصمة الفرنسية سنة 1942م.

وقد جاء هذا العمل العلمي للشيخ عبد الرحمن تاج في صورة بناء متماسك الأركان، مؤلَّف من مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة، بحيث تُشكِّل جميعها نسيجًا مترابطًا يكشف عن عمق النظر ودقَّة المنهج.

أما الباب الأول فقد جاء في ثلاثة فصول مترابطة، عرض فيها الشيخ عبد الرحمن تاج تحليلًا دقيقًا لتكوين الدعوة البابيَّة ومصادر انحرافها. فابتدأ بدراسة سيرة مؤسِّسِها الميرزا علي محمد، موضحًا بيئتَه في شيراز حيث امتزجت مجالسُ التجار بالقصص الصوفيَّة والخرافات والأساطير عن الأولياء والتنجيم، مبينًا أن هذه المؤثرات انعكست على شخصيته في صورةِ نزعاتٍ زُهدية متطرِّفة قائمة على وهم خلاص الروح بإماتة الجسد، وهو ما أدَّى إلى تدهور حالته العقليَّة والنفسيَّة، فكان ذلك منعطفًا في مسار حياته. ويؤكد الشيخ عبد الرحمن تاج أن محدودية تحصيل الميرزا في العلوم الشرعية وضعف أدواته الفكرية دفعاه إلى محاولة التعويض بادعاء امتلاك معجزات تقوم على براعته في «الخط والزخرفة».

ثم تتبَّع الشيخ عبد الرحمن تاج تطوُّر دعواه من كونه «بابًا للمهدي» بعد وفاة الشيخ «كاظم الرشتي»، واستغلاله الفراغ في «الطائفة الشيخية»، إلى ادعاء المهدويَّة المطلقة فالنبوة التي فضَّلها على الأنبياء السابقين، قبل أن يرفع مقامه إلى «حضرة الأعلى» و«نقطة البيان»، وهو مسار يراه الشيخ عبد الرحمن تاج شاهدًا على تنامي غروره وسعيه للنفوذ عبر استغلال الاضطرابات السياسية ودفع أتباعه إلى الفوضَى، حتى تبنَّى بعضهم أفكارًا شاذَّة كمَشاعيَّة الأموال والنساء. ثم حلَّل الشيخ عبد الرحمن تاج ما جرى في محاكماته، خاصَّة في «تبريز»، حيث ظهر جهله بالعقائد والشرائع وعجزه عن إثبات دعواه بالمعجزة، فانتهى الأمر بالحكم عليه بالردَّة والزندقَة وتنفيذ الإعدام فيه، لتغدُوَ تجربتُه صورةً للفشل الشامل على الصعيدين الديني والاجتماعي.

وبعد ذلك انتقل الشيخ عبد الرحمن تاج إلى دراسة الأسس العقديَّة والتشريعيَّة للحركة البابيَّة، فكشف عن انحرافها العميق بجعل الباب نفسه «الإرادة الأولى» و«نقطة الخلق» التي تجسَّدت فيها الذات الإلهية، في تقويضٍ صريح لمفهوم التوحيد، وتحويل البعث إلى مجرد ظهوره والحساب إلى موقف الناس من دعوته.

كما بيَّن أن الشريعة البابيَّة لم تكن سوى منظومة انتقائية مرتبطة بشخص الباب، فجعل الصلاة مرة واحدة في اليوم، والقِبلة بيته في شيراز، والحج إليه بدلًا من الكعبة، وأجاز الطلاق تسع عشرة مرة، وأسَّس نظام إرث مبنيًّا على حساب الجُمَّل، وحرَّم السفر بالبحر إلا للحج إلى بيته، بل وصل به الانحراف إلى أن جعل المرأة عقوبةً لزوجها.

ويرى الشيخ عبد الرحمن تاج أن هذه التشريعات تكشف عن منهج باطنيٍّ منحرِف يشبه القرامطة، في تحريف النصوص وتأويلها تأويلًا مغرقًا في الباطن، وتبرير التناقضات بعقيدة «البداء» التي تنفي العلم المطلق عن الله.

وختم الشيخ عبد الرحمن تاج هذا الباب ببحث العلاقة بين البابيَّة والتيَّارات الشيعيَّة، موضحًا أن صِلَتها لم تكن بالإماميَّة أو الزيديَّة المعتدِلَة، وإنما بالإسماعيلية الباطنية ذات النزعة الهدَّامة، وبيَّن الشيخ عبد الرحمن تاج أن الفكر الإسماعيلي نفسَه متأثِّر بالزرادشتيَّة والمانويَّة والمزدكيَّة والأفلاطونيَّة الحديثة، وأنه انتقل إليه أفكار التناسُخ وإباحة المحرمات وإنكار اليوم الآخر، فضلًا عن السريَّة الباطنيَّة التي تقوم على خداع الأتباع وتدرُّجهم في إفساد العقائد، وهو النهج الذي ورثته البابيَّة.

كما تصدَّى الشيخ عبد الرحمن تاج لمحاولات بعض المستشرقين، مثل: «هنري ماسيه» و«إدوار مونتيه»، في الربط بين الإسماعيليَّة والمعتزِلَة، فأبطل هذه المزاعم. وكذلك فنَّد الادعاءات التي نَسبَتْ إلى «أبي ذر الغفاري» I أفكارًا مزدكيَّة، مؤكدًا أن دعوته قرآنيَّة أصيلة، وأن الدخيلَ ارتبط بابن سبأ وأضرابِه. وهكذا يَخلُص الشيخ عبد الرحمن تاج إلى أن الباب الأول يقدم صورةً تحليليَّة متكاملة تكشف عن أن البابيَّة ليست امتدادًا لتيَّار إسلامي أصيل، وإنما امتداد لحركات باطنية هدَّامة اتخذت الإسلام غطاءً لنقض أسسه من الداخل.

وأما الباب الثاني فقد عدَّه الشيخ عبد الرحمن تاج من أهم الأبواب، لأنه يتناول أخطر ما قام عليه مشروع الميرزا علي محمد الشيرازي، وهو سلسلة الادعاءات التي ربطَ بها شخصَه بالمفاهيم الدينيَّة الكبرى في وجدان المسلمين، وعلى رأسها «الباب» و«المهدي»، فجاء هذا الباب بمثابة الميدان الحقيقي لاختبار دعوى الباب ومدَى صِلتها بالإسلام، وقد قسَّمه الشيخ عبد الرحمن تاج إلى ثلاثة فصول مترابطة. ففي الفصل الأول تناول ادعاء الباب أنه «الباب» ثم انتقاله إلى دعوى كونه «المهدي المنتظر»، محللًا التناقض الكامن في الجمع بين كونه وسيطًا إلى الإمام وكونه الإمام نفسه، ومبينًا أن هذا الخطاب المزدوج إنما قصد به استمالة العامَّة بخطاب تقليدي، وإضفاء شرعيَّة مبتكرَة على نفسه بخطاب باطني. وأوضح الشيخ عبد الرحمن تاج أن الباب اعتمد على تأويلاتٍ فاسدةٍ، منها استغلاله لحديث ((أَنَا مَدِينَةُ العِلْمِ وعَلِيٌّ بَابُها)) ومفاهيم الإمامية في «الميراث الروحي»، ففنَّد الشيخ تاج ذلك ببيان أن «النبوة والرسالة» ليستَا مواريثَ تنتقلُ بالوصيَّة، وأن الإمامة في أصلها شورَى بين المسلمين لا سلطة روحيَّة حصريَّة، رافضًا كذلك إسقاطات المستشرقين كـ«بلوشيه» الذين افترضوا وجود وصاية روحيَّة مغلقة في الإسلام.

كما بيَّن هشاشة دعواه بالمهدويَّة لاعتمادها على أحاديث ضعيفة وتأويلات عدديَّة غريبة، مؤكدًا أن القرآن لم يذكر المهدي صراحةً، وأن الصحيحين خَلَوَا من ذكره، وأن هذه العقيدة -وفقًا للمفهوم الشيعي- كانت أداةً سياسيَّة ظهرت في أحضان التشيُّع المعارِض للأمويين والعباسيين، ثم امتزجت بتأثيرات فارسيَّة وزرادشتيَّة ويهوديَّة ومسيحيَّة وهنديَّة، حتى استثمرتها حركات سياسيَّة كالفاطميين وبعض الحركات في شمال إفريقيا والسودان والهند.

وفي الفصل الثاني ناقش الشيخ عبد الرحمن تاج دعوى الباب للنبوَّة من زاويتين: الحاجة إلى أنبياء جدد بعد الإسلام، واختبار دعواه وفق المعايير العقليَّة والشرعيَّة، فقرَّر أن النبوَّة لا تكون إلا عند وقوع تحريفٍ أو قصورٍ في الشرائع السابقة، وهو ما انتفَى بخَتم الإسلام للرسالات، إذ جاء القرآن بمرونة تشريعيَّة وخلود بياني وعقائدي كفيل بسدِّ كل فراغٍ، ومن هنا كان ادعاء الباب محاولةً لتقويض أصول الإسلام، لا سيما بدعوته للتجسُّد والحلول في تناقُضٍ مع التوحيد الخالص. ثم عرض الشيخ تاج معيار إثبات النبوة بالمعجزة الخارقة للعادة، سواء كانت حسيَّة كعصا موسى وشفاء عيسى، أو عقليَّة بيانيَّة كالقرآن الذي تحدَّى الإنس والجن ببلاغته وأخباره وغايته التشريعية الْمُحكَمَة. وعلى هذا المعيار قارن الشيخ تاج أدلَّة الباب، فكشف زيفَها، سواء في محاولته تقليدَ القرآن بآيات خالية من البلاغة والروح، أو بادعاء معجزاتٍ واهيةٍ كالكتابة السريعة، وأوضح أن كتابه «البيان العربي» مملوءٌ بالأخطاء اللغويَّة والأسلوبيَّة، مما يُسقط عنه أي دعوى إعجازيَّة؛ إذ إن الوحي بلغة القوم يقتضي عجزهم عن مجاراته لا أن يكون دون كلامهم العادي. كما أبرز الشيخ تاج تناقضات الباب العقديَّة والتشريعيَّة، لا سيما في الخلافة والتعليم، وتفسيراته التي أعادت إنتاج الوثنيَّة في ثوبٍ جديدٍ، فخلُص إلى أن الإسلام قد أغلق باب النبوَّة بتمام الدين، وأن دعواه باطلة لا تستند إلى برهان.

ثم جاء الفصل الثالث ليعرضَ فيه الشيخ عبد الرحمن تاج أخطر مراحل الانحراف، وهو ادِّعاء الباب الألوهيَّة، حيث ارتقَى من كونه بابًا للمهدي إلى مقام الربوبيَّة، جاعلًا من ذاته محورَ الوجودِ ومركزَ العقيدةِ الجديدةِ القائمة على التجسيد، واستشهد الشيخ تاج بنصوصٍ صريحةٍ من كتاباته في سجن ماكو حيث قال: «إنني أنا الله لا إله إلا أنا»، مفسِّرًا آيات القرآن تفسيرًا باطنيًّا يجعل لقاء الله ومرجع العباد إليه لا يعني إلا رؤيته هو في صورة بشرية متجسِّدة، وهو تأويل يهدم العقيدة المعلومة من الدين بالضرورة. كما أوضح الشيخ تاج تناقضاته بين إقراره أحيانًا بالله الأحد الخالق وإسناده أحيانًا أخرى الخلق إلى «الذكر الأول» أو «الإرادة الأولى» التي نسبها لنفسه، في إعادة إنتاجٍ لأفكار الغُلاة من الباطنيَّة والإسماعيليَّة والقرامطة. وردَّ الشيخ تاج على محاولات بعض المستشرقين، كـ«نيكولا»، الذين سعوا إلى تأويل دعواه بأنها مجرد انعكاس لنور الله، مؤكدًا أن نصوصه تُثبِتُ القول بالظهور الإلهي المتجسِّد، وهو ما تبنَّاه البهائيون من بعده بجعل بهاء الله المَظهَر الأكمل للألوهية.

وهكذا خلُص الشيخ عبد الرحمن تاج إلى أن دعوى الباب الألوهيَّة لم تكن نزوةً عابرةً، بل الأساس لبناء ديانة جديدة تُناقِض أصولَ الإسلام في التوحيد والنبوَّة والوحي، وأن هذا الباب ليس مجرَّد توثيق للنصوص، بل دراسة عقدية وفلسفية عميقة تكشف عن خطورة الانحراف الذي مثَّله الباب وتهديده الجوهري لمفهوم التوحيد في الإسلام.

وأما الباب الثالث فقد جعله الشيخ عبد الرحمن تاج ميدانًا للكشف عن جوهر العقيدة البابيَّة وشريعتها، فقسَّمه إلى فصلَيْن مترابطَيْن يكشفان عن البِنيَة الداخليَّة لهذه الحركة ومدى انحرافها عن أصول التوحيد ومقاصد الشرائع السماوية.

ففي الفصل الأول تناول بالنقد والتحليل مرتكزات العقيدة البابيَّة الكبرى، مُبرِزًا ما يكتنِفُها من اضطرابٍ منطقيٍّ وتناقُضٍ عقدي يُباين الأديان السماوية في أصولها. فقد أوضح الشيخ عبد الرحمن تاج أن مفهوم الألوهية عند البابيِّين مزدوج وغامض؛ إذ يُثبِتُون وحدانيَّة الله في الظاهر، لكنهم يسلبونه القدرة المباشرة على الخلق وينسبونها إلى الباب نفسِه، فتتحوَّل عقيدة التوحيد إلى صورة من التثنية والاتحاد تؤدي إلى الشرك، وجعل الوسيط البشري محورًا للتجلِّي الإلهي. كما وقف عند موقفهم من البعث واليوم الآخر، فبيَّن أنهم ألغوا الحساب والجزاء، وزعموا أن البعث قد تحقق بظهور الباب، وأن الجنة والنار حالات نفسية ترتبط بموقف الفرد منه، وبذلك أفرغوا الدين من معناه الأخروي، وجعلوه أداةً سياسيَّة ونفسيَّة لإخضاع الأتباع. ثم حلَّل عقيدة البداء بوصفها من أخطر ما تسرَّب إلى البابيَّة من الغُلو الشيعي، مبرزًا أن القول بالبداء يستلزم الجهل، وهو مُحالٌ في حق الله، وأن الباب لجأ إليه لتبرير إخلاف وعودِه وتأويل علامات الساعة على شخصه. وانتهى الشيخ عبد الرحمن تاج إلى أن البابيَّة في جوهرها محاولة لتقويض أصول التوحيد، وإفراغ الدين من بُعْدِهِ الأخروي، وإقامة نسق باطني متناقض، بما يؤكد أنها حركة دخيلة لا صلة لها بالوحي السماوي ولا بالعقيدة الصحيحة.

وأما الفصل الثاني، فقد خصَّصه الشيخ لتحليل الشريعة البابيَّة في جوهرها وأحكامها، فبيَّن أنها لا ترقَى إلى مستوى منظومة تشريعية متماسكة، وإنما جاءت شذرات متناقضة يغلب عليها الطابع الرمزي والبُعد المصلحي. وأوضح أن ما ورد في «البيان العربي» و«البيان الفارسي» لا يعدو أن يكون أحكامًا مبعثرة، بعضها غامض وبعضها متعارض، حتى اعترف كبار المفسرين من أمثال «نيكولا» بالعجز عن ضبط معانيها. ثم عرض لما أصاب أركان العبادات من تبديل وتحريف، فالصلوات الخمس أُلغيت لصالح صلاة واحدة ذات تسع عشرة ركعة قائمة على رمزية العدد، وصلاة الجماعة قُصرت على الجنازة، والقِبلَة نُقلت إلى شخص الباب بدلًا من الكعبة، فتحولت العبادة من الله إلى الفرد المؤسس. كما اختصر الصيام إلى تسعة عشر يومًا تبدأ من طلوع الشمس، ونقل الحج إلى بيت الباب في شيراز، فانحرفت العبادات عن مقاصدها الروحية. وفي باب الطهارة جعلت مجرد غسل اليدين أو الانتماء إلى البابيَّة بديلًا عن الطهارة الشرعية. أما في مجال الأحوال الشخصية فقد فرض الزواج في سن مبكرة، وجعل الطلاق يتكرر تسع عشرة مرة قبل التحريم النهائي. وعلى المستوى المالي، خُصصت الزكاة والخراج لخدمة الباب نفسه، في مخالفة صريحة لمقاصد الإسلام في رعاية الفقراء والمحتاجين. ومن خلال هذا التحليل انتهى الشيخ عبد الرحمن تاج إلى أن ما سُمِّي شريعة بابيَّة ليس سوى بناءٍ واهٍ قائمٍ على الرموز العدديَّة والتأويل التعسفي، ويهدف إلى إبطال المرجعية القرآنية، وتحويل العبادة والتشريع إلى أداة لتمجيد الفرد المؤسس وتكريس سلطة أتباعه.

وأما الباب الرابع فقد خصَّصه الشيخ عبد الرحمن تاج ليكون حقلًا تحليليًّا لاستكشاف الآثار الاجتماعية والأخلاقية المترتبة على مذهب البابيَّة، فقسَّمه إلى ثلاثة فصول متكاملة تكشف عن الوجه العملي لمشروع الميرزا علي محمد وتبعاته على المجتمع والأخلاق العامة. ففي الفصل الأول يقدم الشيخ عبد الرحمن تاج قراءةً نقديَّةً دقيقةً لفلسفة الباب في التعليم، مبينًا أن ما صدر عنه من إنتاجٍ نصِّي كثيف -قائم على سرعة كتابةٍ لا عمق فيها- لم يكن إصلاحًا علميًّا بل محاولة لنسخ الجهل باسم الوحي، وأن تقليده لصفة الأمية ومحاولة تحويل جهله إلى دليل على الوحي لم تكن أكثر من ستار لتعويض نقص التكوين الشرعي؛ كما ذكر الشيخ تاج دفاعات المستشرق «نيكولا» وبيَّن تناقضها، مشيرًا إلى أن اعتبار جهل الباب دليلًا على «شعاع من العلم الرباني» قَلْبٌ لمعايير الفهم والاستدلال، وأن ما سماه الباب «علم الحروف» ليس علمًا قائمًا على ملاحظة ونقد، بل تأويل رمزي يؤدي إلى إلغاء مناهج المعرفة وإخضاعها لسلطة شخصية، فحظر دراسة العلوم خارج إطار «البيان»، ومحو الكتب السابقة لم يكن قرارًا منهجيًّا قائمًا على وزن علمي، بل تعبير عن عقدة نقص وحصار معرفي يهدف إلى تحويل كتاب مؤسس الحركة إلى مصدر وحيد للسلطة.

وفي الفصل الثاني يُحلِّل الشيخ عبد الرحمن تاج انهيارًا أخلاقيًّا جوهريًّا سيطر على الممارسة البابيَّة، مبيِّنًا كيف تحولت التقية من وسيلة دفاع إلى منظومة أخلاق معكوسة تبرِّر الخداع والتضليل، وكيف أصبح الكذب والإخفاء أدوات مشروعة لتمرير دعاوى زائفة واختلاق «معجزات» دعائية، وهو ما يتبدَّى في قصص مثل حادثة إنكار الباب في مسجد شيراز، وقصة الملا صادق الخراساني، وصولًا إلى عرض حادثة مؤتمر بدشت التي يراها الشيخ تاج ذروة المسرحية البابيَّة السخيفة، حيث وظَّفت شخصيات مثل «قرة العين» لإعلان نسخ أحكام الدين وتبرير الفوضَى الأخلاقيَّة، فكشفت هذه الوقائع أن النظام الأخلاقي البابِي قائم على تقديس الغاية وتبرير الوسيلة، مما يجعله تناقضًا أخلاقيًّا جوهريًّا مع قيم الإسلام.

وفي الفصل الثالث يقدم الشيخ عبد الرحمن تاج قراءةً مركَّزة لشخصية «قرة العين» ونظرياتها «المزدكية»، مستعرضًا جذور انحرافها الاجتماعي والنفسي وعلاقتها بأفكار الشيوع في الأموال والنساء، وموضحًا كيف تحولت تجربة شخصية مضطربة إلى أيديولوجيا سياسيَّة وأخلاقيَّة استغلَّت ضمائر الضعفاء والمتمردين.

ومن خلال هذا الباب الرابع يصل الشيخ عبد الرحمن تاج إلى خلاصة مفادها أن البابيَّة لم تكن مجرد بدعة فكرية معوقة فحسب، بل مشروعٌ أخلاقي واجتماعي انعكاسه تجهيل الشعوب، وتفكيك القيم، وتحويل الدين إلى آلة تسلُّطية باسم الوحي، فتُقدِّم الدراسة تحذيرًا علميًّا رصينًا من كل فكر يغلق أبواب المعرفة، ويُشَرعِن الخداع، ويستثمر الأزمات الاجتماعية لضرب أسس الأخلاق العامة.

أما الخاتمة، فقد جعلها الشيخ عبد الرحمن تاج حصيلة مُركَّزة لجهده النقدي؛ إذ أبرز فيها التمايُز الجوهري بين الرسالات السماوية القائمة على التوحيد، وبين البابيَّة التي نقضت هذا الأصل بادعاء تجسُّد الألوهيَّة في شخص الباب، فأسقطت بذلك عن نفسها أي صلة بدين سماوي. ولم يتوقف الانحرافُ عند هذا، بل تجاوزه إلى إنكار حقيقة الآخرة، إذ فسَّرتها البابيَّة تفسيرًا رمزيًّا يجعل الثواب والعقاب مرهونين بالإيمان بالباب لا بأعمال الإنسان، وهو ما اعتبره الشيخ تاج دينًا جديدًا مناقضًا للإسلام. ومن هنا جاء حُكمه الحاسم بأن البابيَّة ليست مذهبًا إسلاميًّا كغيرها من الفِرَق، بل امتداد للحركات الباطنية التي اتخذت من الدين ستارًا لتحقيق أغراض دنيوية. كما كشف أن الباب لم يكن إلا أداةً لتلك الغايات، تغذيها نزعة مرضية إلى العظمة، فجاءت نصوصه مضطربة المعنى، خاليةً من النسق. ووجَّه الشيخ تاج نقدًا صارمًا للمثقفين الذين انخدعوا بالبابيَّة لاكتفائهم بالسطحيات، فأسهموا من حيث لا يشعرون في نشر الأباطيل. وانتهى إلى أن البابيَّة في حقيقتها مشروع وثني متخفٍّ باسم الدين، قائم على استغلال البسطاء وتزييف الحقائق؛ مما يجعل دراستها ضرورةً لتحذير الأجيال من كل فكر يهدم التوحيد ويستبدل الحقائق بالأوهام.

إننا إذ نُقدِّم هذا الكتاب للقارئ العربي في هذه اللحظات الحَرِجة من تاريخنا نعلن صيحة نذير تؤكد أن استمرار هذه الدعوات الهدَّامة دون وعي ومقاومة فكرية منظَّمة يعني أن الإسلام سيُحاصَر في صورته النقية، وأن الأمة ستظل في حالة اغتراب عن ذاتها. فالخطر من هذه الدعوات ليس مجرد وجودها، بل قدرتها على زعزعة الثقة بالدين ومصادره، وهو ما حذَّر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: ((يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ))[3]. ومن هنا، فإن مواجهة هذه التحديات لا تكون بالشعارات وحدها، بل بالعلم الحكيم، بترسيخ المنهج الوسطي الذي يجمع بين احترام النصوص، والتزام قوانين العقل والمنطق، ويؤكد أهمية النقد المنهجي السليم. أما إذا غفل المسلمون، فإن أخطر ما يمكن أن تؤول إليه الأمور هو فقدان الهوية، واستبدال المرجعيات الدينية بأخرى بشرية متقلبة، فتضيع الأمة بين التيارات، وتفقد رسالتها الخالدة التي أرادها الله لها: {كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ} [آل عمران: 110].

إن المتأمِّل في منهج الإمام الأكبر عبد الرحمن تاج في هذا الكتاب يدرك أن الرجل كان سابقًا لعصره. ففي منتصف القرن العشرين، حين كانت الفلسفات الغربيَّة الماديَّة تُهيمن على العقول، وحين كانت موجات التغريب تدعو إلى هدم المرجعية الدينية، آثر الإمام الأكبر أن يواجه هذه التحديات من داخل الساحة الفكرية الغربية نفسها، فقدَّم أطروحته للسوربون، وأثبت أن الإسلام ليس دينًا منغلقًا يرفض الحوار، بل دين قادر على الحِجَاج والبرهنة في أعلى الميادين الأكاديمية. ثم عاد بهذا الجهد إلى الأمة، ليضع بين يديها سلاحًا فكريًّا رصينًا في مواجهة إحدى الحركات التي حاولت أن تندسَّ في صفوفها.

وإننا إذ نقدم هذا الكتاب ندرك أننا لا نقدِّم مجرد نص تاريخي منقول من الفرنسية، بل نقدم ميراثًا فكريًّا وحضاريًّا يعكس جهاد العلماء في الدفاع عن العقيدة، ويكشف عن أصالة المدرسة الأزهرية في مواجهة الانحرافات العقدية والفكرية، ويبين أن التجديد الحق لا يعني الانسياق وراء كل جديد، بل يعني تمحيصه ووزنه بميزان الإسلام.

رحم الله الإمام الأكبر فضيلة الشيخ عبد الرحمن تاج، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فقد ترك لنا علمًا نافعًا، وأرسى منهجًا قويمًا، وجعل من دراسته للبابيَّة مثالًا يُحتذَى في دراسة الحركات الدينية المنحرفة: دراسة علمية، نقدية، موضوعية، تتسم بعمق النظر وصرامة المنهج، وتستند إلى النصوص والمصادر، ولا تركن إلى الظنون والدعاوى.

واللهَ نسألُ أن ينفع بهذا الكتاب قارئيه، وأن يجعله شاهدًا لمؤلفه، وأن يُلهِم الأمة أن تستضيء بنور علمائها، فتدرك أن ميراثهم ليس مجرد أوراق محفوظة، بل حصون للعقيدة، ومعاقل للوعي، وسبل إلى اليقين.

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أ.د/ نظير محمد عياد

مفتي جمهورية مصر العربية

رئيس الأمانة العامة

لدور وهيئات الإفتاء في العالم

[1] صحيح البخاري: كتاب: الشهادات، باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، (3/ 171)، رقم (2652)، صحيح مسلم: كتاب: فضائل الصحابة، باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، (4/ 1963)، رقم (2533).

[2] صحيح البخاري: كتاب: الإيمان، باب: الدين يسر، (1/ 16)، رقم (39).

[3] جامع الترمذي: أبواب: الفتن، (4/ 526)، رقم (2260).

تصفح الكتاب

العربية

العربية English

English French

French Deutsch

Deutsch Urdu

Urdu Pashto

Pashto Swahili

Swahili Hausa

Hausa