ما الحكم لو خافت المرأة طروء الحيض عليها فبادرت إلى مكة بطواف الإفاضة؟ فهناك امرأة ستسافر لأداء فريضة الحج وتخاف أن يأتيها الحيض يوم النحر، وتسأل: هل يمكنها في هذه الحالة أن تبادر بطواف الإفاضة قبل منتصف ليلة يوم النحر؟

المرأة التي تخاف مداهمة الحيض لها يوم النحر، إن لم تحض فهي على طهارة وتتم نسكها، وتلتزم بمواقيتها المحددة شرعًا، وإن وقع ما تخشاه وحاضت نظرت عادتها، فإن اعتادت انقطاع الدم أثناء مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفعه تحت إشرافٍ طبي -حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن لم تعتد انقطاع الحيض أو تعذَّر رفعه وخافت فوات الرفقة: جاز لها الطواف حينئذٍ بالبيت وهي حائض، وطوافها صحيح مجزئ، ولا شيء عليها.

المحتويات

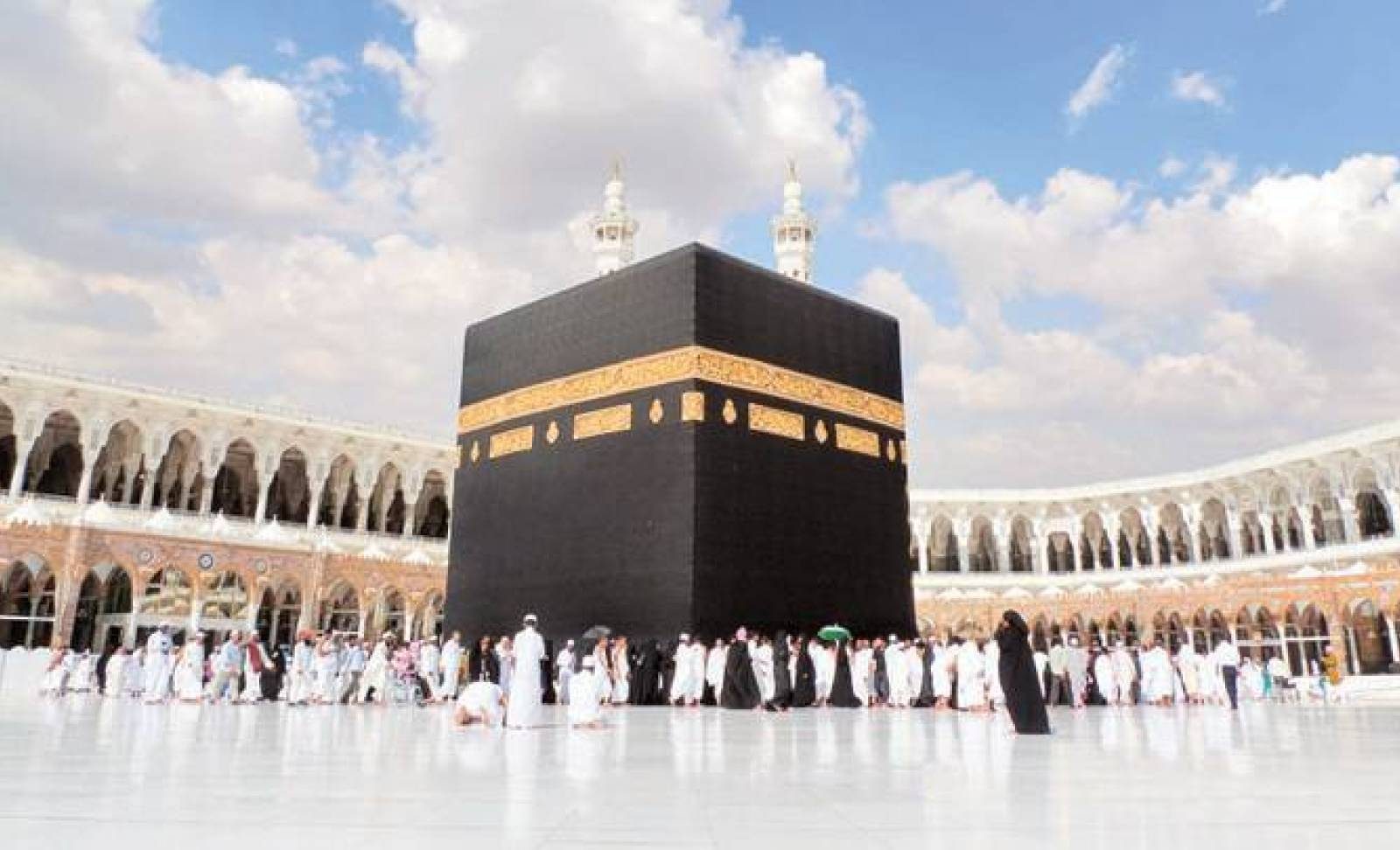

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج بإجماع الفقهاء، ولا يمكن بدونه أن يتحلل الحاج التحلل الأكبر من الإحرام، ولا ينوب عن هذا الطواف شيءٌ أبدًا، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 58، ط. دار المسلم): [أجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة] اهـ.

وأفضل أوقات أدائه: أول نهار يوم النحر، بعد الفراغ من الرمي والنحر والحلق؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم إياه في هذا الوقت، فقد ورد عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ «أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى» قَالَ نَافِعٌ: "فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّي الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ" أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (9/ 58، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة، وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار، وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق] اهـ.

أما أول وقته: فقد وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء.

فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة في روايةٍ إلى أن أول وقته فجر يوم النحر.

قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 132، ط. دار الكتب العلمية) في طواف الإفاضة: [(فصل): وأما زمان هذا الطواف، وهو وقته: فأوله حين يطلع الفجر الثاني من يوم النحر بلا خلاف بين أصحابنا حتى لا يجوز قبله] اهـ.

وقال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 163، ط. دار الكتب العلمية): [(و) طواف الزيارة (أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فيه) أي: الطواف في يوم النحر الأول (أفضل، ويمتد) وقته إلى آخر العمر] اهـ.

وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 363، ط. دار الفكر) عن طواف الإفاضة: [ووقته: بعد فجر يوم النحر] اهـ.

وقال العلَّامة العدوي المالكي في "حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي" (2/ 335، ط. دار الفكر): [(قوله: ثم يفيض) ويدخل وقته بطلوع الفجر من يوم النحر، قاله البدر] اهـ.

وقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [وعنه -أي: الإمام أحمد-: وقته من فجر يوم النحر] اهـ.

وذهب الشافعية، والحنابلة في معتمد مذهبهم إلى أن منتصف ليلة النحر هو أول وقته، وتقديره: بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين وإضافة الناتج إلى وقت الغروب.

قال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 221، ط. دار الفكر): [يدخل وقتُ طواف الإفاضة بنصف ليلة النحر، وهذا لا خلاف فيه عندنا، قال القاضيان أبو الطيب وحسين في "تعليقهما"، وصاحب "البيان" وغيرهم: ليس للشافعي في ذلك نصٌّ، إلا أن أصحابنا ألحقوه بالرمي في ابتداء وقته] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" (3/ 307، ط. دار الفكر): [(وهذا) الذي يفعل يوم النحر من أعمال الحج أربعة وهي: (الرمي، والذبح، والحلق، والطواف، ويسن ترتيبها) (كما ذكرنا) ولا يجب... (ويدخل وقتها) ما سوى ذبح الهدي (بنصف ليلة النحر) لِمَن وقف قبله... وقيس الطواف والحلق على الرمي بجامع أن كلًّا من أسباب التحلل، ووجه الدلالة من الخبر أنه صلى الله عليه وآله وسلم عَلَّقَ الرمي بما قبل الفجر، وهو صالح لجميع الليل ولا ضابط له، فجعل النصف ضابطًا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله، ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح، فكان وقتًا للرمي كما بعد الفجر، ويسن تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس للاتباع، أما إذا فعلها بعد انتصاف الليل وقبل الوقوف، فإنه يجب عليه إعادتها] اهـ.

وقال العلَّامة البُهُوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 588، ط. عالم الكتب): [(ووقتُه) أي أوله (من نصف ليلة النحر لمن وقف) بعرفة قبل (وإلا) يكن وقف بعرفة (فـ) وقته (بعد الوقوف) بعرفة، فلا يعتد به قبله] اهـ.

وقال علاء الدين المَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (4/ 43): [قوله: (ووقته: بعد نصف الليل من ليلة النحر) يعني: وقت طواف الزيارة، وهذا المذهب وعليه الأصحاب] اهـ.

المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في المعتمد من أن منتصف ليلة النحر هو أول وقت طواف الإفاضة؛ لأنه لَمَّا جاز الرمي قبل الفجر وكان الطواف مترتبًا عليه، جاز أن يقع الطواف قبل الفجر، وفقًا لِمَا قد تقرر في قواعد الفقه من أن "التَّابِعَ تَابِعٌ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 117، ط. دار الكتب العلمية).

ويضاف إلى ذلك: أنه لَمَّا كان بعد الفجر محلًّا لإيقاع طواف الإفاضة بعد الرمي، واستوى حكم جميعه، ثم كان الليل محلًّا لإيقاع طواف الإفاضة بعد الرمي وجب أن يستوي الحكم في جميعه، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عَلَّقَ الرمي بما قبل الفجر ولم يُحَدِّدْ ضابطًا لوقته، إلا أن الفقهاء جعلوا منتصف الليل ضابطًا؛ لكونه أقرب للحقيقة عما قبله.

ويتأكد الأمر في خصوص النساء، خاصة اللواتي يخشين مداهمة الحيض لهن؛ لأن تأخرهن مظنة فوات الرفقة، وقد تقرر في قواعد الفقه: "الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"، و"إذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام السيوطي (ص: 76-83)، و"المَظِنَّةُ تُنَزَّلُ مَنزِلَةَ المَئِنَّةِ"، ولأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رخَّص للنساء والضعفاء في ذلك.

فعن أُمِّ المُؤْمِنِينَ السيدَة عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ النَّحْرِ فَرَمَتِ الْجَمْرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ" أخرجه أبو داود والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وقال: "صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، لَمْ يُخَرِّجَاهُ".

وعَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عنها: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ جَمْعٍ عِنْدَ المُزْدَلِفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: "يَا بُنَيَّ، هَلْ غَابَ القَمَرُ؟"، قُلْتُ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: "يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ القَمَرُ؟"، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: "فَارْتَحِلُوا"، فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا، حَتَّى رَمَتِ الجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَنْتَاهُ مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ غَلَّسْنَا، قَالَتْ: "يَا بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلظُّعُنِ" أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".

قال الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (7/ 311، ط. دار الوفاء): [قال الشافعي: فدل على أن خروجها بعد نصف الليل، وقبل الفجر، وأن رميها قبل الفجر؛ لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة] اهـ.

أما المرأة التي تخاف طروء الحيض عليها يوم النحر فلها حالتان؛ الأولى: أن يأتي يوم النحر ولم تحض، فهي على طهارة وتتم نسكها، والثانية: أن يقع ما تخشاه ويأتيها الحيض يومه، فإن كانت معتادة انقطاع الدم أثناء مدة الحيض ولو لبعض يوم، أو أمكنها استعمال دواء لرفعه تحت إشرافٍ طبي -حيث لا ضرر عليها- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف، وطوافها صحيح حتى وإن رجع إليها الدم بعد ذلك في مدته، عملًا بما ذهب إليه المالكية والحنابلة مِن أن النقاءَ في أيام الحيض طُهْر، وهو أحد قولي الإمام الشافعي، ويُعرَف بـ"التلفيق"، ورجحه جماعة من الشافعية، وهو مذهب الإمام الحسن بن أبي الحسن البصري.

قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (2/ 298، ط. دار الفكر): [ولا يُحبَسُ كَرِيٌّ ولا وَلِيٌّ لأجل طوافها، وتمكث وحدها بمكة حتى تطهر وتطوف إن أمكنها المُقام بها، وإلا رجعت لبلدها وهي محرمة وتعود في القابل. سند... وهذا كله إن لم ينقطع دمها أصلًا، وإلا اغتسلت وطافت حال انقطاعه ولو بعض يوم] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "حاشيته على شرح الإيضاح" للإمام النووي (ص: 387-388، ط. دار الحديث): [للبارزي كلامٌ في المسألةِ حسنٌ طويلٌ، حاصله: أن مَن استعملت دواءً فانقطع دمُها، أو انقطع لا لدواءٍ، فاغتسلت وطافت، ثم عاد الدم بعد سفرها: يجوز لها العمل بأحد قولي الشافعي فيمن انقطع دمُها يومًا ويومًا، فإن يوم النقاء طهرٌ على هذا القول المعروف بقول "التلفيق"، ورجحه جماعة من الأصحاب، ويوافقه مذهب مالك وأحمد: أن النقاءَ في أيام التقطعِ طُهْرٌ] اهـ.

وقال العلَّامة برهان الدين ابن مفلح الحنبلي في "المبدع" (1/ 253، ط. دار الكتب العلمية): [(وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت، وصلَّت) وصامت، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أَمَّا مَا رَأَتِ الطُّهْرَ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِل"] اهـ.

وإن لم تعتد انقطاع الدم في مدة حيضها ولم يمكنها استعمال ما يرفعه، فيجوز لها حينئذ الطواف وأداء المناسك، وطوافها صحيح مجزئ، كما هو قول جمهور الفقهاء، ثم منهم من يُلزِمُها بشاة، وهم الحنفية في المعتمد، بناءً على أن ترك الطهارة يُجْبَرُ بدمٍ؛ لأنها مِن واجبات الطواف لا مِن شروطه، -وهو ما أجاز متأخرو المالكية والشافعية تقليده-، ومنهم مَن لا يُلزمها بدمٍ أصلًا؛ لأنها معذورة، كما هو مرويٌّ عن الإمام أحمد. يُنظر: "بدائع الصنائع" (2/ 129)، و"الاختيار في تعليل المختار" (1/ 162، ط. مطبعة الحلبي)، "منح الجليل" للعلامة عليش المالكي (2/ 298)، "حاشية العلامة الشَّبْرَامَلِّسيِّ الشافعي على نهاية المحتاج" (3/ 317-318، ط. دار الفكر)، و"الفروع" للإمام ابن مفلح الحنبلي (6/ 40، ط. مؤسسة الرسالة).

والمختار للفتوى في هذه الحالة هو صحة طوافها حينئذ ولا فدية عليها؛ لكونها معذورة لا متجنية بحيضها أو مسيئة.

قال الشيخ ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (26/ 214، ط. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف): [إذا طافت حائضًا مع التعمد توجه القول بوجوب الدم عليها. وأما مع العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دمًا، والأشبه أنه لا يجب الدم؛ لأن هذا واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجز، فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور، وهي لم تترك مأمورًا في هذه الحالة ولم تفعل محظورًا من محظورات الإحرام، وهذا ليس من محظورات الإحرام؛ فإن الطواف يفعله الحلال والحرام فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد واعتكاف الحائض في المسجد أو مس المصحف أو قراءة القرآن، وهذا يجوز للحاجة بلا دم] اهـ.

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فالمرأة التي تخاف مداهمة الحيض لها يوم النحر، إن لم تحض فهي على طهارة وتتم نسكها، وتلتزم بمواقيتها المحددة شرعًا، وإن وقع ما تخشاه وحاضت نظرت عادتها، فإن اعتادت انقطاع الدم أثناء مدة الحيض، أو أمكنها استعمال دواء لرفعه تحت إشرافٍ طبي -حيث لا ضرر عليها منه- فانقطع دمُها: جاز لها حينئذ الاغتسال والطواف حتى وإن عاد الدم بعد ذلك في مدته، وإن لم تعتد انقطاع الحيض أو تعذَّر رفعه وخافت فوات الرفقة: جاز لها الطواف حينئذٍ بالبيت وهي حائض، وطوافها صحيح مجزئ، ولا شيء عليها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عمل جمعية للحج بها؟ حيث يقوم الشخص بالاتفاق مع عدد من زملائه على عمل جمعية لتحصيل تكلفة الحج، فيدفع كل واحدٍ منهم مبلغًا ثابتًا شهريًّا، ويأخذ مجموع المال المدفوع في الشهر الأول لقرب موعد الحج، ثم يحصل كلُّ واحدٍ منهم على تلك القيمة بصورةٍ شهريةٍ متتابعة في المدة المتفق عليها بينهم حتى يوفي كل واحدٍ منهم ما أخذه من زملائه.

ما حكم قصر الصلاة في الحج؟ حيث وفقني الله تعالى للحج هذا العام، وكنت أظن أن الحجاج لا يقصرون الصلاة في الحج إلا الظهر والعصر في عرفة، والعشاء في مزدلفة، ثم وجدت كثيرًا من الحجاج يقصرون الصلاة في أيام منى وجميع أيام المناسك، فهل فعلهم هذا صحيح؟

ما حكم تحديد الجهات المنظمة للحج لأعداد الحجيج وسنِّهم واشتراط حصولهم على اللقاحات؟ فمع اقتراب موسم الحج وفي ظل تزايد أعداد مريدي الحج، نجد أن الجهات المعنية بشئون الحج والعمرة تقوم بإِصْدار قرارات تنظيمية لفريضة الحج، نحو: تحديد أعداد الحجيج وأعمارهم، واشتراط حصولهم على بعض اللقاحات، فهل هذا متفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها الإسلامية؟

ما حكم الاستراحة في الطواف؟ فأنا رجلٌ تقدَّمَ بي العمر، ولا أقدرُ على إتمامِ الطوافِ دفعةً واحدة، فأجلسُ لالتقاطِ أنفاسي لأقدرَ على إكمالِ الطواف.

ما حكم استعمال الصابون والمعقمات التي تحتوي على رائحة عطرية في مناسك الحج والعمرة؟ فبعد الوصول إلى الفندق ذهبت للاستحمام وتطهير جسدي من العرق، واستخدمت صابونًا معقمًا أثناء الاستحمام، فأخبرني أحد الأصدقاء أن هذا الصابون لا يجوز للمحرم أن يستخدمه؛ لأن به رائحة عطرية، فهل أكون بذلك قد ارتكبت محظورًا من محظورات الإحرام؟

ما مدى صحة رمي الجمرات بعد الساعة 12 مساءً؛ استنادًا إلى أن الرمي على مدار اليوم؟